2024年1月1日。北陸地方に多大な被害を及ぼした能登半島地震が発生しました。

お亡くなりになった方々に心からお悔やみを申し上げるとともに、被災された全ての方々にお見舞いを申し上げます。

現在、懸命な復旧作業が行われていますが、復興にはまだまだ長い時間を要します。そして今回の地震は、北陸地方に古くから伝わる数々の伝統工芸にも大きな傷痕を残しました。多くの工房や道具が壊滅的な被害を受け、職人たちは住む場所を失い地元を離れました。それでも伝統の灯を絶やすまいと、地震からの復興を目指し本当に頑張っていらっしゃいます。 「ニッポンの伝統文化を未来へ紡ぐ」をコンセプトとする「冨永愛の伝統to未来」では、被災した北陸の伝統文化を未来へ紡ぐため、我々ができる支援をしていく所存です。

今回の地震が風化せぬよう、被災した伝統工芸の“今”を伝え、 再開した催事や展示・販売会などの情報発信とともに、なかなか届かない現地の声、そして視聴者の皆様からの応援メッセージをお届けしていきます。

メッセージ募集

被災された伝統工芸に携わる皆様の声、視聴者の皆様からの応援メッセージを番組・SNSを通して届けていきます。

入力フォームからメッセージをお寄せ下さい。

-

はくのと

開く -

金沢箔の老舗・箔座が、能登の事業者と互いに共創しながら能登の復興を支え、地域の持続可能な成長へと繋げるため、金沢ひがし茶屋街に新店舗【はくのと】をオープンしました。

「ひがし茶屋街から能登を恒常的に応援する」をテーマに掲げ、能登の事業者と共に未来へ繋がる事業を展開しています。

はくのとパフェ能登ブルーベリーなどのスイーツや輪島市のワイナリーのワインなどが店内で頂けるほか、物販ブースでは珠洲市の本格焼酎や能登半島に古くから伝わる魚醤「いしり」など、能登の特産品を購入できます。

はくのと

営業時間:10時~17時 ※当面の間は不定休で営業

所在地:石川県金沢市東山1丁目13-23

詳しくは公式Instagramをご覧ください。

-

牛首紬×MIZEN白山店<加賀乃織座>

開く -

石川県白山市に伝わる伝統工芸「牛首紬」と、日本各地の12の産地で作られた着物の生地で洋服を作るブランド「MIZEN」。

昨年開催したイベント「職手継祭2024 in 金沢」にご登壇いただいた牛首紬・加賀乃織座の西山博之社長と、エルメスなどで活躍していたデザイナー・寺西俊輔さんとの運命の出会いによって、職人とその技術を主役とする新しいラグジュアリーブランド「MIZEN」が誕生しました。

そして2025年、牛首紬のギャラリースペースとして展開してきた「加賀乃織座」が、牛首紬×MIZEN白山店<加賀乃織座>としてリニューアルオープンしました。

地方産地のMIZEN1号店となる牛首紬×MIZEN白山店<加賀乃織座>では、牛首紬従来の着物反物に加え、MIZEN洋装商品を取り揃え、これまで以上に充実した展示販売を行なっています。

どこよりも豊富な牛首紬の品揃えの中から着物でも洋服でも自由に仕立てることができ、製造過程の見学・体験もできます。(有料・要予約)

さらに白山店オリジナルサービスとして、お手持ちの牛首紬(白山工房謹製)に限り、MIZENのコートへのリメイクも。 -

-

ホームページに寄せられた応援メッセージ③

開く -

視聴者の皆様から寄せられた応援メッセージをご紹介します。

以前、ニュースで伝統工芸品が本来置かない屋外に並べられていたり、

作品や製品を出展や出品したくても難しい状況になっているところを見て、

心が痛みました。

少しずつでも復興に向けて状況が良くなっていけばと思いますし、

能登半島の皆さんがまた笑顔で伝統文化に携わり続けていけるようにと願っています。今このたびの地震や豪雨と、本当に言葉にならないくらいの衝撃を受け続けています。

もどかしくてたまりません。

私が、私たちができることは、伝統を絶やさないように

継続的に伝統的な品物を購入して応援し続けることだと考えています。

ずっとずっと応援していきます。能登半島地震で被災した方へのクラウドファンディングにも参加し、

やっと窯が修繕され、これからと言う時に

再度地震に見舞われた作家さん達の無念さを思うと心が痛みます。

中には備前に越し、再起を図っている方もいらっしゃると聞いています。

厳しい状況だとは思いますが、諦めずにいてほしいと思います。

私もまた支援できることを探し、復興のお手伝いができたらと思います。

-

職手継祭 ワークショップ

開く

「金沢箔&能登上布で素敵な小物作り」 -

昨年の11月に金沢で開催され私も登壇した職手継祭でワークショップ「金沢箔&能登上布で素敵な小物作り」が開催。

来場者は金沢箔のクリスマスオーナメント、能登上布のくるみボタンヘアゴム作りを体験しました。

この様子は番組公式YouTubeで紹介しますので是非ご覧ください。

-

「いしかわ伝統工芸フェア2025」

開く -

1月に日本橋髙島屋で開催された、いしかわ伝統工芸フェア 30周年特別展「石川の工芸のある暮らし ~復興へのみち 次なる挑戦~ 」。2月に東京国際フォーラムで開催された「いしかわ伝統工芸フェア2025」の様子をご紹介しました。

今年1月、日本橋髙島屋で「いしかわ伝統工芸フェア 30周年特別展」が開催されました。「石川の工芸のある暮らし ~復興へのみち 次なる挑戦~」と題して県内産地の伝統的工芸品の展示・販売に加え、日本の四季を彩る節句に合わせたテーブルコーディネート展や復興応援企画として被災した産地の取り組みなどを展示しました。

さらに2月には、東京国際フォーラムでも「いしかわ伝統工芸フェア2025」を開催。石川県が誇る伝統工芸品が数多く並ぶ会場には、若者向けのカジュアルな工芸品展示。

室町時代に始まったといわれる「加賀繍(かがぬい)」の展示ブースでは、絹糸の光沢感と、その繊細な刺繍技術を使った加賀繍ジュエリーを展示販売されました。

-

百工茶会

開く -

金沢で古くから親しまれてきた「茶の湯」。加賀藩初代藩主・前田利家が、千利休から学んだことを始まりに「茶道王国」と言われるほど人々に根付いて行きました。

そんな茶の湯と石川の伝統工芸が深く関わっている事を再認識して、文化・工芸を冠とする茶会を開催する「百工茶会」が去年12月、能登半島地震と豪雨の復興を祈念する「祈りの茶会」をカトリック金沢教会で開催しました。

主催の裏千家、奈良宗久さんは「茶の湯という場面で能登ものをたくさん使い、少しでも復興に協力していきたい」と語りました。

これからも、茶の湯を通して、伝統工芸の復興を目指していきます。

-

備前で作陶する珠洲焼作家

開く -

能登半島地震で甚大な被害を受けた珠洲焼の今を紹介。

珠洲焼とは、珠洲市が誇る灰黒色の落ち着いた美しさが魅力の焼き物。作家の有賀純一さんは自宅が倒壊し、作陶することができなくなってしまいました。

そこへ手を差し伸べたのは同じ焼き物の産地、岡山県の備前市。そこで作陶を続ける中、ようやく珠洲市の「珠洲市陶芸センター」にある共同窯が復旧。昨年12月に震災後、初めて窯焼きを再開しました。

-

職手継祭2024 in 金沢

開く

トークセッション「輪島塗の伝統を未来へ紡ぐ」 -

2024年11月、石川県金沢市で行なわれた「職手継祭2024 in 金沢」では、輪島塗のプロデューサー的役割を担う塗師屋の池端龍司さんと中島悠さん、上塗り師の坂口彰緒さん、椀木地師の辻正尭さん、蒔絵師の大森修さん、「輪島の未来のために」の代表も務める漆芸家の古込和孝さん。以上6名にご参加いただき、中部経済産業局の磯貝智子さんの司会進行によるトークセッション「輪島塗の伝統を未来へ紡ぐ」を行なった。能登半島地震、能登豪雨で甚大な被害を受けた輪島塗が復旧、復興を目指す上での課題、これから目指すべき方向性などを語り合った。トークセッションのノーカット版は番組公式YouTube「冨永愛の伝統to未来チャンネル」で配信中。

-

-

ブルネロ クチネリ「輪島塗展」

開く -

2025年2月末まで、イタリアのブランド「ブルネロ クチネリ」の表参道店で、2回目となる輪島塗の展覧会が開催されています。

この活動は「ブルネロ クチネリ ジャパン」の宮川ダビデ社長が、能登半島地震によって創作の場を失った輪島塗の職人さんたちのサポートをする「千舟堂」の活動に賛同し、復興の力になりたいと始まりました。

地下二階のアートスペースでは比較的お手頃な食器類から、他では手に入らない貴重な作品までバリエーションに富んだ品々を展示、販売しています。

是非会場で作品をご覧になってその魅力を感じてください。

-

KOGEI EXPO

開く -

11月、日本全国の伝統的工芸品が一堂に会する「KOUGEI EXPO」が12年ぶりに石川県で開催。

石川県政記念しいのき迎賓館、金沢21世紀美術館、石川県立歴史博物館、金沢中央観光案内所ほか多くの会場で催しが行われました。

しいのき迎賓館では全国から集まった選りすぐりの逸品が販売。

金沢21世紀美術館では伝統工芸の制作実演や制作体験が行われ、日本全国の人々が伝統工芸に触れ合いました。

-

食を彩る工芸展

開く -

美食の金沢。海、山の豊饒な自然が生み出す数多の食材を、料理人が繊細、優美な料理に仕立て、名工の手による素晴らしい器に盛られ、供される。舌で味わい、目で楽しむ、上質な食文化が発達しました。

そんな石川の食文化に欠かせない伝統工芸に着目したイベント「食を彩る工芸」が開催。

会場には加賀料理や金沢の茶屋文化などテーマごとにおよそ150点が並びました。

そして次代を担う気鋭の作家がこの日のために1年かけて制作した作品も展示されました。

-

輪島の未来のために

開く -

2024年9月、よみうり大手町ホールで、工芸シンポジウム「伝統と未来を考える」〜いま、求められる革新とは〜、が開催されました。

「豊かな工芸文化の継承と革新を図るため、工芸産業の発展にどう取り組むのか」をテーマに、トークセッションでは輪島塗のプロデューサー田谷昂大氏や漆芸家古込和孝氏、「中川政七商店」千石あや社長を招き熱い議論が交わされました。

被災した輪島塗の未来を、それぞれが考えました。

-

輪島の未来のために

開く -

11月に行われた「職手継祭2024 in 金沢〜伝統文化を未来へ〜」では、石川県の伝統工芸の担い手問題や未来に向けての歩みを職人たちが語り合いました。

このイベントに参加した職人の一人、「輪島の未来にために」の会長、古込和孝さんは被災した輪島塗のために活動を始めています。

1月の地震で廃業を考えたという古込さんでしたが、どうしたら伝統を残していけるのかと考え、各地で展示販売会を主催し、工芸の魅力を伝えています。

輪島塗の未来について、古込さんは「今こそ、職人さんや塗師さんの意見を取り入れながら新しいものづくりをすること。そして新しい価値観を作っていくことが大事。」といいます。

また、後継者を増やすため、憧れられる存在を目指していきたいと語りました。

-

七尾和ろうそく

開く -

石川県七尾市に古くから伝わる伝統工芸「七尾和ろうそく」。

植物から造られたロウで、芯が空洞になっているため、ロウと酸素が下から吸い上げられ、風にも強く、明るく強い炎を生み出します。

明治25年の創業以来、七尾和ろうそくを作り続ける「高澤ろうそく」も、元日の能登半島地震で甚大な被害を受け、国の有形文化財に指定されていた建物が全壊しました。

五代目の高澤久さんは伝統を絶やすまいと、約200m先の空き家を仮店舗にして、営業を再開させました。

「実際に足を運んでいただくことが被災された地域の皆さんにとっては本当にありがたいことだと思っています」と高澤さんは言います。 -

-

大樋焼「大樋転生茶盌」

開く -

江戸時代初期、京都から金沢に来た初代長左衛門が、金沢郊外の粘土による茶器を作って以来、350 年以上受け継がれて来た「大樋焼」。

元日の能登半島地震では、金沢市にある工房やギャラリーも大きな被害を受け、祖父、父と受け継いできた作品が割れてしまいました。

どうしても割れた作品を捨てきれなかった十一代大樋長左衛門さんが、試行錯誤の上生み出したのが「大樋転生茶盌」。

「消えてしまった魂を繋ぎ合わせたらみんなが呼び合って一つのものになるんじゃないか。」そんな想いで、祖父、父、ご自身の割れてしまった作品を繋ぎ合わせ、一つの新たな作品に蘇らせました。

大樋長左衛門さんは「震災という経験を活かし、新たなものを生み出していくことが、伝統産業の未来に繋がる」と力強く語ります。

-

キリコ祭りが開催

開く -

能登半島の各地でキリコと呼ばれる巨大な灯籠をかついで練り歩く「キリコ祭り」。地震の影響でキリコが破損した地域もあり、開催が危ぶまれていました。

そんな中、「辛い時だからこそ祭りで地域に元気を取り戻したい」と、祭りの先陣を切る能登町宇(う)出津(しつ)地区のあばれ祭りが7月5日、6日に開催され、地元は大きな熱気に包まれました。

石川県によれば、県内におよそ200のキリコ祭りがあり、今後の開催は被害状況などによって決まるとのこと。「復興への道のりは長いが、祭りがその象徴となるよう全力で盛り上げたい」伝統ある祭りの火を絶やさず、復興を目指します。

-

八重洲いしかわテラス

開く -

今年の3月に東京・八重洲に移転オープンした石川県のアンテナショップ

「八重洲いしかわテラス」

こちらでは能登を応援しエールを送ろうと、能登半島の伝統工芸品などが数多く並びます。

しかし、1月1日の能登半島地震により、入荷できなくなった商品も少なくありません。

元日の地震で建物が倒壊した七尾和ろうそくの老舗・高澤ろうそくもその一つ。

3月に仮店舗での営業を再開し、先月、ようやく商品を出荷できるようになりました。

和紙を使い、風にも強く力強い炎を生み出す七尾和ろうそく。1本1本丁寧に仕上げる職人も技が詰まっており、形も美しいろうそくを是非店舗でご覧ください。

-

ホームページに寄せられた応援メッセージ②

開く -

今年1月1日に起きた能登半島地震。 この地震で多くの伝統文化も被害を受けました。

番組にたくさんの応援メッセージが届きましたので、その一部をご紹介いたします。

42年前に新婚旅行で長野から能登半島を一週間かけて回ってきました。いわゆる伝統工芸品は高価なため、残念ながら見るだけで終わってしまいましたが、輪島の朝市をはじめ、いろいろな場所が、地震で壊滅的被害を受けたことに、ショックをうけました。現地の方の、気持ちを考えると何とも言えない気持ちになります。でも、あすは必ずいいことがあります。皆さん強い気持ちをもって前に進みましょう。是非、歴史と伝統を持った技を継承して行ってください。がんばれ能登半島!!今、多くの伝統文化が後継者不足などで衰退していると聞きますが、世界に誇る日本の伝統をぜひ守り抜いてほしいです。能登半島地震で被災された皆様も本当に大変だと思いますが、伝統工芸を絶やさず、頑張ってください。

番組では引き続き応援メッセージを募集しています。

HPの入力フォームからお寄せください。

-

珠洲焼の共同窯が活動再開

開く -

石川県珠洲市(すずし)に古くから伝わる伝統工芸品「珠洲焼(すずやき)」。1月1日の能登半島地震で壊滅的な被害を受け、市内にある全ての窯を失いました。

「珠洲市陶芸センター」にある2基の共同窯も、レンガが崩れ落ちたり、煙突が倒れるなどの被害を受けましたが、1基の窯の応急的な修復工事が5月末に終わり、利用を再開。先日、およそ200点の「珠洲焼」が焼き上がりました。

震災後、初めて窯に火を入れた作家さんたちは、「これで一歩前に前進した」と、喜びを語ります。

珠洲市によると、もう1基のガス窯も7月末には復旧させたいとのこと。個人が持つ20の窯は今だ復旧できない状況ですが、「珠洲焼」の作家たちは決して諦める事なく、伝統の灯を守り続けます。

そんな珠洲焼の作家・芝雪さんの展示会が、7月10日から横浜髙島屋で開催されます(詳細はイベント情報をご覧ください)。1600年前の技法が受け継がれた「珠洲焼」の美しい黒の世界を、ぜひ手に取って体感してください。 -

-

山﨑麻織物工房

開く -

2000年の歴史を持つといわれる最高級の麻織物・能登上布。

唯一の織元、山﨑麻織物工房も、今年1月に起きた能登半島地震で甚大な被害を受け、工房の一部は損壊、職人さんは住まいを失いました。

しかし、4代目の山崎隆さん、久世英津子さんは、伝統の灯を絶やさないようにと生産を再開し、着実に復興への道のりを歩み始めています。

能登上布の催事スケジュールはイベント情報をご覧ください。着物や帯だけでなく、近年は洋服や小物も制作されています。丁寧な職人技から生まれる上質な織の味わいを手にとって感じてください。

-

ホームページに寄せられた応援メッセージ

開く - 「ゼロからの出発になる方もいると思いますが、伝統に携わる方々がいる限り、日本の宝を是非とも未来につなげていってほしいです。多方面での応援をしております」「石川県出身です。今は東京で暮らしていますが、故郷の被災のニュースに心を痛めました。今回、番組で伝統工芸も被災している現状を知り、何かできることはないかと思いメッセージしました。石川の世界に誇る伝統の灯を絶やさないよう、遠く離れた地から復興を願っています。地震に負けるな!石川の伝統工芸!!」「能登半島地震のニュース、驚きました。旅行で訪れたあの素晴らしい風景が早く戻ることを願っています。輪島塗も珠洲焼も能登上布も、大変だと思いますが負けずに立ち上がる姿に感動しました。頑張る職人さんたちの姿をもっとたくさんの人に知ってほしいです」

-

輪島塗の仮設工房

開く -

能登半島地震で壊滅的な被害を受けた石川県を代表する伝統工芸・輪島塗。4月に仮設工房2棟が完成し、被災した4つの工房が入居しました。

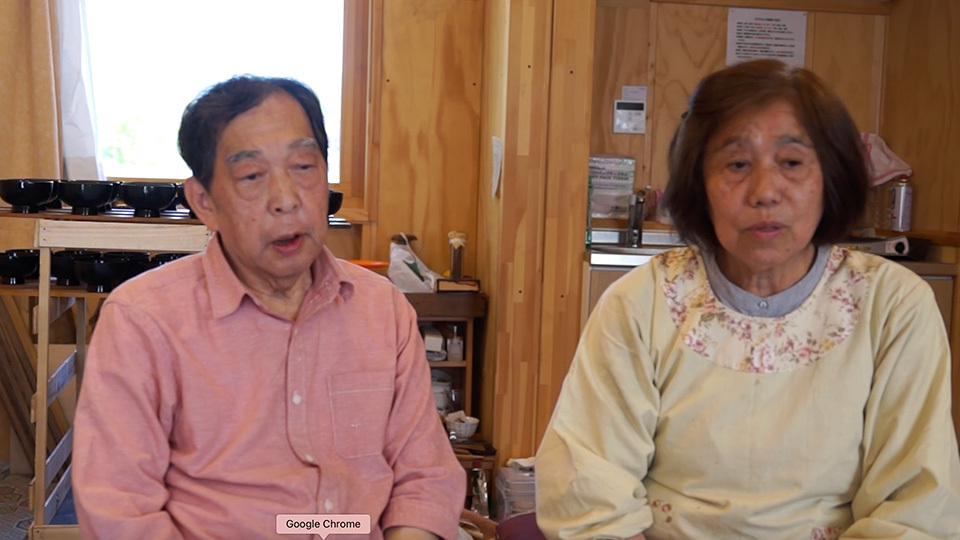

その一つが、能登半島地震により店が全焼してしまった高田漆器店。長年、夫婦で店を営んで来た高田力穂さんと妻の美津子さんは、4月からこの仮設工房で仕事を再開しました。そんなお2人にお話しを伺いました。仕事を再開するにあたり、使う道具の殆どは、職人仲間から譲ってもらったそうです。

多くの工程を、それぞれの職人が分業で行なう輪島塗。しかし、まだまだ職場を失ったままの職人も多く、新たな工房の完成が急がれます。 -

-

バイデン大統領夫妻に

開く

輪島塗を贈呈 -

2024年1月1日に起きた能登半島地震。石川県を代表する伝統工芸・輪島塗も壊滅的な被害を受けました。2月下旬、岸田首相が被災地の輪島を訪問し、若い職人・作家の皆さんと車座対話を行ないました。このことをキッカケに、バイデン大統領夫妻に輪島塗のボールペンとコーヒーカップを贈呈。番組では、コーヒーカップに金の蒔絵で夫妻の名前を刻んだ蒔絵師の大森晴香さん、同じく艶を出す呂色を担当した呂色師の丸井聡さんを取材。被災から4カ月以上経った輪島塗の現状を伺いました。沢山の職人さんの分業により作られる輪島塗ですが、まだまだ輪島に戻れない職人さんが沢山いらっしゃいます。その方々が一日も早く輪島に戻り、作業を再開できる日が来ることを望みます。

-

-

珠洲焼「創炎会展」

開く -

能登半島地震で甚大(じんだい)な被害を受けた、石川県珠洲市(すずし)の伝統工芸品「珠洲焼」。

珠洲焼は、平安時代末期から室町時代後期にかけて、およそ400年前から珠洲市を中心に生産されていました。その後一度は途絶えましたが、1979年、およそ500年ぶりに再興され、その技術を今に受け継いでいる。

そんな中、珠洲焼の作家で構成された創炎会は珠洲焼復興に向けて動き出した。

それが5月3日から5日まで金沢市のしいのき迎賓館で開催された「創炎会展」。

30人の作家が被災を免れた作品を出品し、展示販売を行なう特別展は、連日多くの方が訪れ、創炎会の篠原会長は「復興への第一歩になった」と力強く語った。 -

-

伝統工芸品 「珠洲焼」

開く -

能登半島地震で甚大な被害を受けた、石川県珠洲市の伝統工芸品「珠洲焼」。2022年、2023年にも大きな地震に見舞われ、その被害から立ち直り始めた矢先、壊滅的な被害を及ぼす3度目の大地震が襲った。それでも珠洲焼の陶工たちは、その伝統を未来へ紡ぐため、決して諦めることなく前を向く。

平安時代末期から室町時代後期にかけて、およそ400年前から珠洲市を中心に生産されていた珠洲焼は、その後一度は途絶えたが、1979年、およそ500年ぶりに再興され、その技術を今に受け継いでいる。市内にあった18の窯は、今回の地震で全て倒壊、今だ再開の目途は立っていない。

まだ水道も通らず、生活するだけでも大変な状況の中、珠洲焼作家で構成された創炎会は、新たな一歩を踏み出すことを決意した。それが、5月3日から5日まで金沢市の石川県政記念しいのき迎賓館で開催される特別展「創炎会展」。陶工それぞれが被災を免れた作品を出品。お求めいただいた収益を糧として、復興へと歩み始める。 -

-

北陸の伝統文化

開く

「能登上布」 -

2024年1月1日に起きた能登半島地震。

輪島塗や珠洲焼をはじめ、数多くの伝統文化も大きな被害を受けました。

2000年の歴史を持つといわれる最高級の麻織物・能登上布もその一つ。

着物離れが進み、今では唯一の織元となった山崎麻織物工房さんでは、

工房の中が一部損壊し、職人さんは住まいを失いました。そんな中でも伝統を絶やすまいと、力を合わせて織りの生産を再開。

4月からは催事も行なわれます。(詳しい情報はイベント情報へ)

独自の手織り技術から生まれる能登上布の透け感や軽さ、ひんやり涼しい風合いをぜひ手に取って感じて下さい。 -