いざなぎ流舞神楽

2025年3月5日放送~3月12日放送(全2回)

いざなぎ流舞神楽(前編)

2025年3月5日放送

今回は高知県香美市物部町の「いざなぎ流」。

徳島県と境を接する険しい山の旧物部村で、陰陽道や修験道、密教、神道などが混合して成立したと考えられる民間信仰。

知識を習得した太夫によって、祈りと共に神楽を捧げます。

代々口伝のみで伝承され、その重要性から「土佐の神楽」の一つとして国の重要無形民俗文化財に指定されています。

訪れたのは、「いざなぎ流を伝える宿」として運営されている「まきの宿」。

太夫の皆さんにお集まりいただき、その神秘の世界を紐解いていきます。

そして、舞神楽を見学させていただきました。

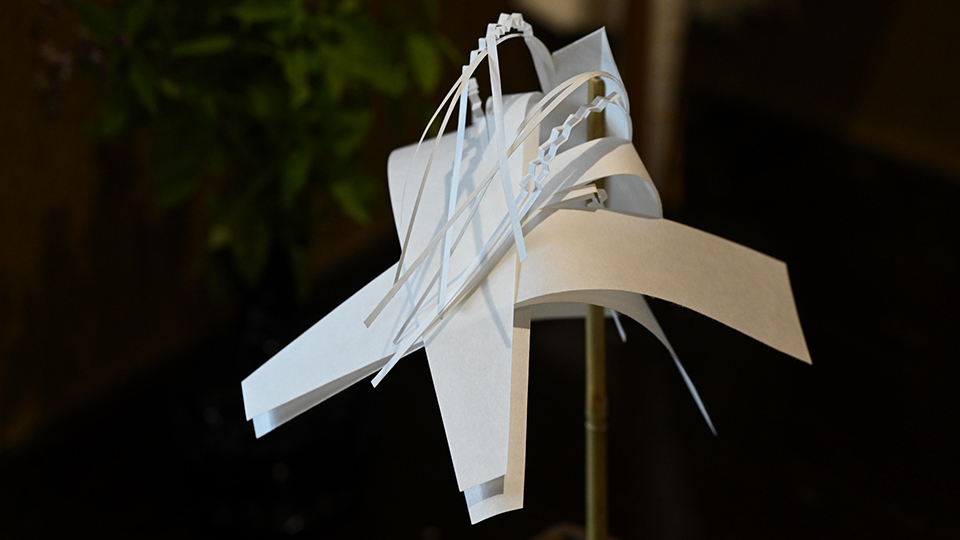

常に拝むことの出来る神仏の像などがない、「いざなぎ流」の御祈祷で用いられる「御幣」。神々や精霊が宿るものとして、和紙を切って作られるのですが、祀る神々や精霊によって切り方が異なり、その種類は200種類以上。その御幣切りに挑戦します。

「北陸の伝統文化を未来へ紡ぐ」では、「百工茶会」を紹介。

金沢で古くから親しまれてきた「茶の湯(茶道)」。「百工茶会」では茶の湯と石川の伝統工芸が深く関わっている事を再認識して、文化・工芸を冠とする茶会を開催しています。

去年12月、能登半島地震と豪雨の復興を祈念して「カトリック金沢教会」で開催された「祈りの茶会」の様子をお届けします。

いざなぎ流舞神楽

「いざなぎ流」とは、徳島県と境を接する険しい山の旧物部村で、陰陽道や修験道、密教、神道などが混合して成立したと考えられる民間信仰。御祈祷が終わった後に舞神楽が行なわれる。

知識を習得した太夫によって、氏神や家の「神祭り」、病気治しの「病人祈祷」、弓を叩いて神憑りし託宣(占い)をする「祈祷」、山の神や水神をなだめ、自然災害を防ぐ「鎮め」などの祈りと共に神楽を捧げる。

代々口伝のみで伝承され、その重要性から「土佐の神楽」の一つとして国の重要無形民俗文化財に指定されている。

物部いざなぎ流神楽保存会会長 佐竹美穂さん

昭和55年にいざなぎ流神楽を残していこうと、伝承教室が開設されたのが始まり。現在は地元のイベント、地域の敬老会など、市内外で年間10回以上の公演を行なっている。保存会には子どもたちも参加。また小中学校の課外授業で神楽を教えたり、伝統を継承するための活動を行なっている。

まきの宿

まきの宿は1日1組、一棟貸しの宿。

いざなぎ流をはじめとした、物部の生活を体験することができる。オーナーの小松麻由さんが過疎化が進んでいく物部の魅力を伝えていこうと2024年にオープンした。

いざなぎ流舞神楽(後編)

2025年3月12日放送

前回に引き続き、高知県県香美市物部町に古くから伝わる「いざなぎ流」の神秘の世界を紐解きます。

「いざなぎ流」とは、徳島県と境を接する険しい山あいの旧物部村で、陰陽道や修験道、神道、密教などが混合して成立したと考えられる民間信仰。

知識を習得した太夫によって、神に祈祷や神楽を捧げます。代々口伝のみで伝承され、その重要性から「土佐の神楽」の一つとして国の重要無形民俗文化財に指定されています。

常に拝むことの出来る神仏の像などがない「いざなぎ流」の御祈祷で用いられる「御幣」。その御幣切りに挑戦!果たしてうまく切れるのか?

太夫の数が少なくなり、高齢化も進み継承が難しくなってきた「いざなぎ流」。

数百年にわたり受け継がれてきた文化を後世に伝えるため、1月3日高知県立美術ホールで、最後になるかもしれない御祈祷舞神楽の公演が行われました。

この日のために子どもたちも練習してきた御祈祷舞神楽の模様を特別に紹介します。