江戸甲冑

2025年4月30日放送

今回は東京の江戸甲冑。

端午の節句に男児の健やかな成長を願って飾られるのですが、そのパーツ一つ一つが実物の鎧兜と同じ技術、技法を使って作られ、完成までに5000以上の工程があるそうです。

そんな江戸甲冑はどんな技術を使って作られるのか?親子三代に渡って江戸甲冑の伝統を継承し続ける甲冑工匠 加藤鞆美さんを訪れました。

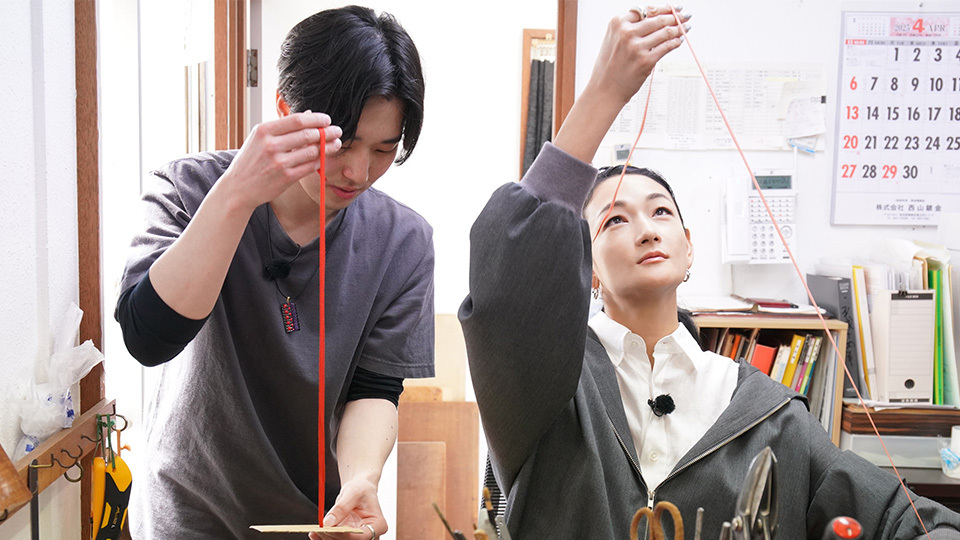

今回、その技術を学ぶべく、鎧の右胸を守る「栴檀板(せんだんのいた)」作りに挑戦!

甲冑を製作する上で欠かせないパーツ「小札(こざね)」。小さな短冊状の板でほぼ全ての部分に使用されているのですが、この小札同士を紐で繋ぎ合わせて「威し(おどし)」を作り、さらに威しを組み合わせることで栴檀ができあがります。

紐を通す順番が難しく、途中でわからなくなるなど、とても神経を使う繊細な作業…

三代目の拓実さんが小学校6年生の時に作ったという栴檀の出来を超えることができるのか?

江戸甲冑

江戸甲冑とは、国宝や重要文化財などに指定されている実物の古甲冑を参考にし、本物の鎧兜と寸分違わぬ昔ながらの製作技法で作られた甲冑。

その製造工程は複雑多岐で、金工・漆工・皮革工芸・組紐の技法などあらゆる技術を集大成し、完成までの工程は5000以上にも及ぶ。

武士の身を守ってきた事から、事故や病気などから大切な子どもを守ってくれるように、健やかに育って欲しいという願いが込められ、端午の節句に贈られる。

甲冑工匠 加藤鞆美

二代目 加藤 美次さん《加藤義駿》

18歳で甲冑士の世界へ。父・鞆美の下で修行するかたわら、彫金を学ぶなどして技術を身につける。

江戸甲冑の美しさを周知してもらうため、伝統的な形を残しつつ現代の技術や流行りを取り入れ、新商品開発や新たな製作方法を模索しアップデートしている。

個人名義の【義駿(よしとし)】としても作品を出している。

三代目 加藤 拓実さん《加藤秋実》

中学生のころから甲冑士を志し、工芸高校を卒業後、祖父と父の下で本格的に甲冑士の修行をはじめ、一流の甲冑士を目指す。祖父、父が築き上げた技術を会得しつつ、新たな風を吹き込もうとオンラインショップの開設、ホームページ制作、Instagramのアカウントを立ち上げるなど日々努力を重ねる。

2024年 二人から受け継いだ技術を生かし、時代やニーズに合わせた新しい作品を生み出すため「色彩(いろどり)」をテーマに掲げ【秋実(あきさね)】の名でも甲冑制作を始める。